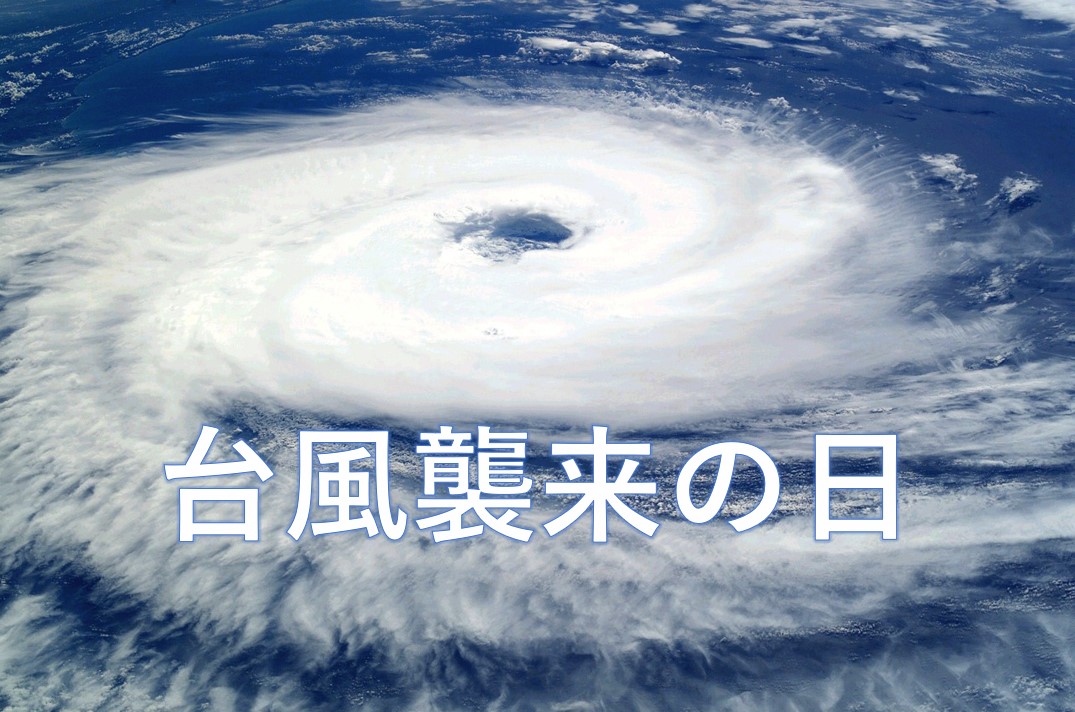

台風襲来の日(9月26日)は、日本において特に印象深い日付の一つであり、その背後には歴史的な台風被害が多く存在します。この日が台風襲来の回数が多く、大きな被害をもたらした背後にある背景について詳しく説明します。

まず、台風とは、太平洋地域で発生する強力な熱帯低気圧であり、日本はその進路上に位置するため、台風の影響を頻繁に受ける国です。台風の被害は風や雨だけでなく、高潮、洪水、土砂崩れなど多岐にわたり、日本の気象や防災の重要な課題となっています。

台風襲来の日である9月26日には、過去に多くの大きな台風が襲来し、その中でも特に記憶に残る台風事例が存在します。その中で、1954年に発生した「洞爺丸台風」は、青函連絡船・洞爺丸が転覆し、多くの犠牲者が出ました。この事故は、日本の海運業に大きな影響を与えた出来事の一つであり、船舶安全に対する重要な教訓となりました。

さらに、1958年には「狩野川台風」が伊豆・関東地方に接近し、広範囲に被害をもたらしました。この台風による風雨被害や洪水は、地域社会に大きな打撃を与え、復旧には長い時間がかかりました。同じく1959年に発生した「伊勢湾台風」は、東海地方に上陸し、甚大な被害をもたらしました。この台風は、全国で死者・行方不明者5,000人、家屋被害57万戸という甚大な被害をもたらし、その犠牲者の数は、当時、第二次世界大戦後の自然災害で最多のものでした。伊勢湾台風は、日本の災害史においても最も悲惨な出来事の一つとされています。

このような歴史的な台風被害が9月26日に集中して発生したことから、この日は台風襲来の日として記念されています。この日は、日本の気象災害と防災対策についての重要な教訓を示すものとして、毎年様々な形で注意喚起や防災啓発活動が行われています。

台風襲来の日を記念することは、過去の被害を忘れず、将来の台風に備えるための重要な一歩です。日本は自然災害に常にさらされている国であり、台風に対する備えと警戒が不可欠です。気象情報の確認、適切な避難計画の策定、防災訓練の実施などが、台風襲来時の安全確保に役立つ重要な対策です。台風襲来の日を通じて、このような意識を高め、日本の防災力を向上させる取り組みが行われています。

コメント